Fibrillazione atriale: sintomi, rischi e trattamenti

La fibrillazione atriale rappresenta l’aritmia cardiaca più comune nella pratica clinica, caratterizzata da un’attivazione elettrica caotica e disorganizzata degli atri che compromette l’efficienza della contrazione cardiaca. Questa condizione richiede particolare attenzione per i rischi associati, specialmente quello tromboembolico.

Cos’è la fibrillazione atriale

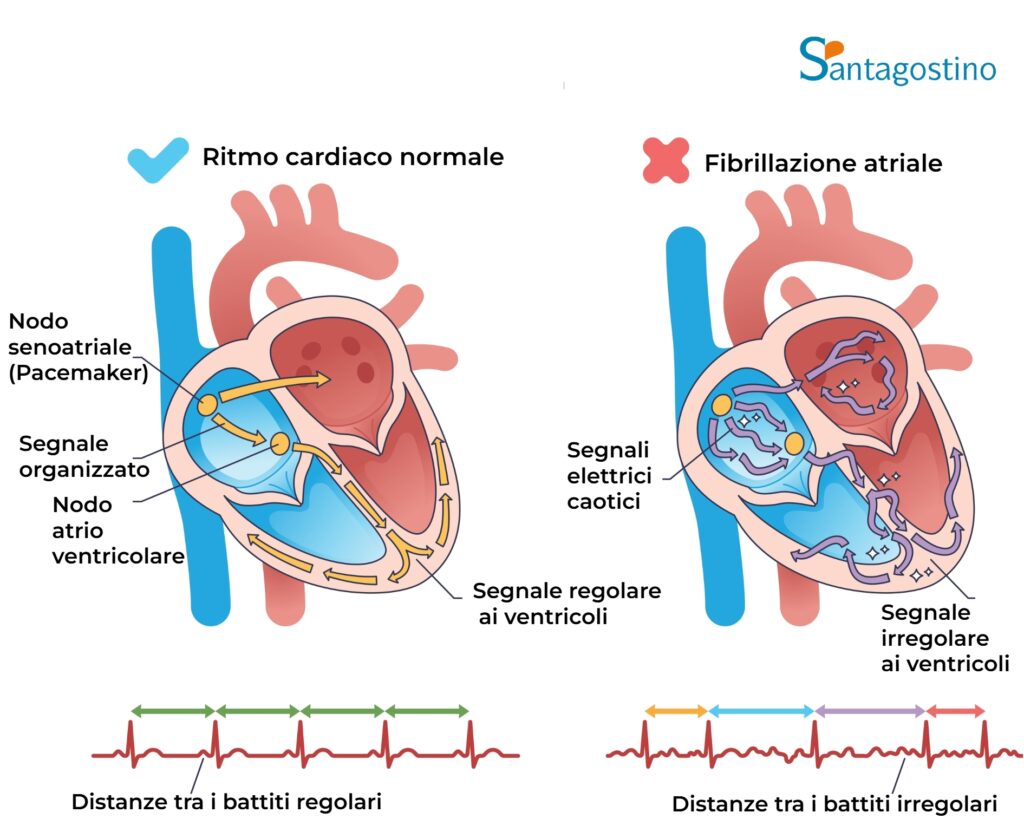

La fibrillazione atriale è un disturbo del ritmo cardiaco in cui gli atri, le camere superiori del cuore, si contraggono in modo rapido, irregolare e disorganizzato invece di contrarsi in modo coordinato ed efficace.

In condizioni normali, il battito cardiaco origina dal nodo seno-atriale, il pacemaker naturale del cuore situato nell’atrio destro, che genera impulsi elettrici regolari con frequenza di 60-100 battiti al minuto a riposo.

Nella fibrillazione atriale, invece di un singolo impulso regolare, si verificano centinaia di impulsi elettrici disorganizzati che bombardano gli atri contemporaneamente. Questa attività caotica impedisce agli atrii di contrarsi efficacemente.

Il nodo atrioventricolare filtra parte di questi impulsi irregolari prima che raggiungano i ventricoli, ma la trasmissione rimane comunque irregolare, determinando un ritmo cardiaco completamente disordinato che può variare da molto lento a molto rapido.

Quali sono i sintomi della fibrillazione atriale

I sintomi della fibrillazione atriale variano considerevolmente tra i pazienti. Alcune persone sono completamente asintomatiche e la condizione viene scoperta casualmente durante controlli medici di routine.

Le palpitazioni rappresentano il sintomo più comune e caratteristico, descritte come una sensazione di battito cardiaco irregolare, accelerato o “svolazzante” nel petto. Questa sensazione può essere intermittente o continua.

La dispnea o difficoltà respiratoria si manifesta particolarmente durante sforzi fisici, ma nei casi più severi può essere presente anche a riposo. La ridotta efficienza cardiaca compromette l’ossigenazione dei tessuti.

L’astenia o affaticamento è frequente, con sensazione di debolezza generale e ridotta tolleranza all’esercizio fisico. I pazienti riferiscono di stancarsi più facilmente anche per attività quotidiane normali.

Altri sintomi possono includere vertigini, sensazione di testa leggera, dolore toracico e, nei casi più gravi, episodi sincopali o pre-sincopali.

Cosa si sente quando si ha la fibrillazione atriale

Quando si verifica un episodio di fibrillazione atriale, molti pazienti descrivono una sensazione distintiva di battito cardiaco completamente irregolare e caotico, come se il cuore “saltellasse” o “tremolasse” nel petto.

Alcuni pazienti avvertono una sensazione di flutter o fremito toracico, percependo chiaramente l’irregolarità del battito cardiaco. Questa sensazione può essere accompagnata da ansia o paura, specialmente durante i primi episodi.

La frequenza cardiaca può essere molto variabile: alcuni pazienti sperimentano tachicardia con battiti molto rapidi che superano i 150-180 al minuto, mentre altri hanno frequenze più contenute o addirittura bradicardia.

Molti pazienti riferiscono anche una sensazione di oppressione o peso al petto, accompagnata da difficoltà respiratoria che peggiora con l’attività fisica e migliora con il riposo.

Rischi associati alla fibrillazione atriale

I rischi associati alla fibrillazione atriale sono significativi e rappresentano la principale preoccupazione nella gestione di questa aritmia. Il rischio più grave è quello tromboembolico.

Il rischio di ictus aumenta di circa 5 volte nei pazienti con fibrillazione atriale rispetto alla popolazione generale. La contrazione inefficace degli atri favorisce il ristagno di sangue e la formazione di trombi.

Quando un trombo si forma nell’atrio sinistro, può staccarsi ed essere trasportato dal flusso sanguigno verso il circolo cerebrale, causando un ictus ischemico. Circa il 15-20% di tutti gli ictus sono attribuibili alla fibrillazione atriale.

Lo scompenso cardiaco rappresenta un’altra complicazione importante. La fibrillazione atriale compromette l’efficienza della pompa cardiaca, riducendo la gittata cardiaca del 20-30% e favorendo nel tempo lo sviluppo di insufficienza cardiaca.

Altri rischi includono la cardiomiopatia indotta da tachicardia, quando frequenze cardiache persistentemente elevate portano a un deterioramento della funzione ventricolare.

Quando la fibrillazione atriale è pericolosa

La fibrillazione atriale diventa particolarmente pericolosa in diverse situazioni specifiche. Gli episodi con frequenza ventricolare molto elevata possono compromettere gravemente la gittata cardiaca.

Quando la frequenza supera i 150-180 battiti al minuto per periodi prolungati, il cuore non ha tempo sufficiente per riempirsi tra un battito e l’altro, riducendo drasticamente la quantità di sangue pompato.

La presenza di sintomi severi come dolore toracico intenso, grave difficoltà respiratoria, perdita di coscienza o segni di ictus in corso richiede intervento medico immediato.

I pazienti con cardiopatia strutturale preesistente, come stenosi valvolari, cardiomiopatia o insufficienza cardiaca, tollerano peggio la fibrillazione atriale e sono a rischio maggiore di complicazioni acute.

Diagnosi della fibrillazione atriale

La diagnosi di fibrillazione atriale si basa principalmente sull’elettrocardiogramma (ECG), che rappresenta l’esame diagnostico definitivo per confermare la presenza dell’aritmia.

L’elettrocardiogramma mostra l’assenza di onde P regolari, sostituite da oscillazioni irregolari della linea basale chiamate onde di fibrillazione, e intervalli RR completamente irregolari.

Il monitoraggio Holter delle 24-48 ore può essere necessario per documentare episodi parossistici di fibrillazione atriale che si verificano in modo intermittente e potrebbero non essere presenti durante un ECG standard.

L’ecocardiogramma viene eseguito per valutare la struttura cardiaca, la funzione ventricolare, le dimensioni atriali e la presenza di valvulopatie o altre cardiopatie strutturali sottostanti.

Cosa devo fare per far passare la fibrillazione atriale

Quando si verifica un episodio di fibrillazione atriale, le azioni da intraprendere dipendono dalla gravità dei sintomi e dalla storia clinica del paziente.

In presenza di sintomi lievi in un paziente con fibrillazione atriale parossistica nota, può essere appropriato rimanere a riposo e attendere che l’episodio si risolva spontaneamente, specialmente se gli episodi precedenti si sono risolti da soli.

Se i sintomi sono significativi o l’episodio persiste oltre le 48 ore, è necessario contattare il medico o recarsi al pronto soccorso per valutare la necessità di cardioversione farmacologica o elettrica.

Le manovre vagali come il massaggio del seno carotideo o la manovra di Valsalva possono occasionalmente aiutare a rallentare la frequenza cardiaca, ma non convertono direttamente la fibrillazione atriale in ritmo sinusale.

Trattamento farmacologico

Il trattamento della fibrillazione atriale prevede tre obiettivi principali: controllo della frequenza cardiaca, controllo del ritmo e prevenzione delle complicanze tromboemboliche.

Cardioversione

La cardioversione è una procedura che ripristina il ritmo sinusale normale e può essere farmacologica o elettrica. La scelta dipende da vari fattori clinici.

La cardioversione farmacologica utilizza farmaci antiaritmici somministrati per via endovenosa per tentare di ripristinare il ritmo sinusale. È più efficace se eseguita precocemente dopo l’insorgenza dell’aritmia.

La cardioversione elettrica prevede l’erogazione di uno shock elettrico sincronizzato attraverso il torace in anestesia generale breve. Questa procedura ha un’efficacia superiore al 90% nel ripristino immediato del ritmo sinusale.

Prima della cardioversione, se la fibrillazione atriale dura più di 48 ore, è necessario escludere la presenza di trombi atriali mediante ecocardiogramma transesofageo o garantire adeguata anticoagulazione per almeno 3 settimane.

Ablazione transcatetere

L’ablazione transcatetere rappresenta una opzione terapeutica importante per pazienti selezionati con fibrillazione atriale sintomatica refrattaria alla terapia farmacologica.

La procedura consiste nell’isolamento elettrico delle vene polmonari, i vasi da cui originano la maggior parte dei trigger che innescano la fibrillazione atriale. Vengono create lesioni cicatriziali che interrompono i circuiti elettrici anomali.

L’ablazione ha tassi di successo variabili: circa 70-80% per la fibrillazione atriale parossistica e 50-60% per quella persistente. Alcuni pazienti richiedono procedure multiple.

I rischi della procedura includono complicanze vascolari, tamponamento cardiaco, stenosi delle vene polmonari e, raramente, ictus o fistole atrio-esofagee.

Gestione e follow-up

La gestione a lungo termine della fibrillazione atriale richiede un approccio multidisciplinare con controlli periodici per ottimizzare la terapia e prevenire complicanze.

Il controllo regolare della funzione renale ed epatica è necessario nei pazienti in terapia anticoagulante, così come il monitoraggio di eventuali episodi di sanguinamento.

La modificazione dei fattori di rischio cardiovascolare è fondamentale: controllo della pressione arteriosa, perdita di peso, riduzione del consumo di alcol e cessazione del fumo.

L’aderenza terapeutica è cruciale, specialmente per quanto riguarda la terapia anticoagulante. L’interruzione arbitraria degli anticoagulanti espone a rischio molto elevato di ictus.