La nevralgia del trigemino, cosa la causa

La nevralgia del trigemino è considerata una delle forme di dolore più intense e debilitanti che l’essere umano possa sperimentare. Questo disturbo neurologico colpisce il nervo trigemino, il quinto nervo cranico, causando episodi di dolore acuto e lancinante che si manifesta tipicamente su un lato del viso.

La condizione può avere un impatto devastante sulla qualità della vita, interferendo con attività quotidiane semplici come mangiare, parlare o lavarsi i denti.

Nevralgia del trigemino cos’è: anatomia e fisiopatologia

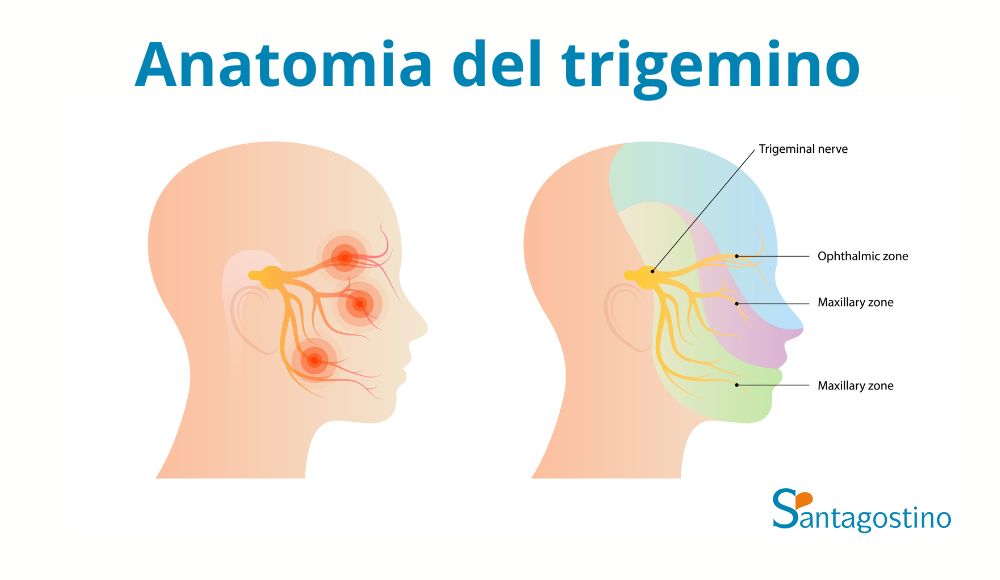

Il nervo trigemino è il più grande dei dodici nervi cranici ed è responsabile della sensibilità di gran parte del volto. Si divide in tre rami principali: oftalmico, mascellare e mandibolare, che innervano rispettivamente la fronte e l’orbita oculare, la guancia e il labbro superiore, e la mandibola con il labbro inferiore. Questa suddivisione anatomica è fondamentale per comprendere la distribuzione del dolore nella nevralgia.

La nevralgia del trigemino si verifica quando questo nervo diventa ipereccitabile, generando impulsi dolorosi spontanei o in risposta a stimoli normalmente innocui. Il meccanismo fisiopatologico più accreditato prevede la demielinizzazione del nervo, spesso causata dalla compressione vascolare a livello della zona di ingresso della radice nel tronco encefalico, dove le fibre nervose perdono la protezione mielinica periferica.

Esistono due forme principali di nevralgia del trigemino: la forma classica o idiopatica, che rappresenta circa l’80-90% dei casi e non ha una causa identificabile, e la forma secondaria, dovuta a tumori, malformazioni vascolari, sclerosi multipla o altre patologie che danneggiano il nervo trigemino lungo il suo decorso.

Quali sono i sintomi della nevralgia trigeminale

Il sintomo caratteristico della nevralgia del trigemino è un dolore acuto, lancinante e di brevissima durata, spesso descritto come una “scossa elettrica” o una “pugnalata” al viso. Gli episodi dolorosi durano tipicamente da pochi secondi a due minuti, ma possono ripetersi in rapida successione causando crisi prolungate estremamente debilitanti.

Il dolore segue la distribuzione anatomica di uno o più rami del nervo trigemino ed è quasi sempre unilaterale. Nella maggior parte dei casi è coinvolto il secondo o il terzo ramo, causando dolore alla guancia, al labbro superiore, alla gengiva superiore, o alla mandibola e al labbro inferiore. Il coinvolgimento del primo ramo, che causa dolore alla fronte e all’area oculare, è meno frequente.

Una caratteristica fondamentale è la presenza di “zone trigger” o punti scatenanti, piccole aree cutanee dove il minimo contatto può scatenare un episodio doloroso. Questi punti si trovano tipicamente vicino al naso, alle labbra o alle gengive. Attività quotidiane come lavarsi i denti, masticare, parlare, sorridere o anche una leggera brezza sul viso possono scatenare il dolore, portando spesso i pazienti ad evitare queste attività.

Cosa scatena l’infiammazione del nervo trigemino

L’infiammazione del nervo trigemino può essere scatenata da diversi fattori, il più comune dei quali è la compressione vascolare. Un vaso sanguigno, tipicamente un’arteria ma a volte anche una vena, può comprimere la radice del nervo trigemino nel punto in cui entra nel tronco encefalico. Questa compressione cronica causa demielinizzazione e ipereccitabilità delle fibre nervose.

Infezioni virali, in particolare quelle da virus herpes simplex o varicella-zoster, possono causare infiammazione del ganglio trigeminale e dei suoi rami. L’herpes zoster, quando coinvolge la prima branca del trigemino, può causare una forma particolare di nevralgia post-erpetica che presenta caratteristiche cliniche leggermente diverse dalla nevralgia classica.

Traumi facciali, interventi odontoiatrici o chirurgia maxillo-facciale possono danneggiare rami del nervo trigemino e causare nevralgia secondaria. Anche alcune procedure mediche come iniezioni di tossina botulinica, riempitivi facciali o radioterapia della regione testa-collo possono raramente causare danno al nervo e sviluppo di nevralgia.

Nevralgia del trigemino: le cause e i fattori predisponenti o scatenanti

Le cause della nevralgia del trigemino possono essere classificate in primarie e secondarie. Possono inoltre essere strutturali, vascolari, infettive o idiopatiche. La compressione vascolare neurale rappresenta la causa più frequente della forma primaria. Arterie come la cerebellare superiore o la cerebellare antero-inferiore possono comprimere la radice del trigemino, causando demielinizzazione focale e generazione di impulsi anomali.

Cause strutturali includono tumori della fossa cranica posteriore, in particolare neurinomi dell’acustico, meningiomi e tumori epidermoidei. Questi tumori possono comprimere direttamente il nervo o alterare i rapporti anatomici normali, favorendo la compressione vascolare. Le cisti aracnoidee e le malformazioni ossee della base cranica possono avere effetti simili.

La sclerosi multipla merita particolare attenzione perché la nevralgia del trigemino può essere il sintomo d’esordio della malattia, specialmente nei pazienti giovani. Le placche demielinizzanti a livello del ponte possono causare nevralgia atipica, spesso bilaterale o con caratteristiche cliniche diverse dalla forma classica. Altre cause neurologiche includono la siringobulbia e le malformazioni di Chiari tipo I.

Altre cause secondarie includono malformazioni artero-venose, aneurismi intracranici, cisti aracnoidee, malformazioni di Chiari e, più raramente, infezioni croniche come la sifilide o la malattia di Lyme. Fattori predisponenti includono età avanzata, sesso femminile e ipertensione arteriosa, che può favorire l’elongazione e la tortuosità dei vasi cerebrali.

Come sfiammare il nervo trigemino: approcci terapeutici

Il trattamento della nevralgia del trigemino inizia sempre con la terapia farmacologica. La carbamazepina rappresenta il farmaco di prima scelta ed è efficace nel 70-80% dei pazienti. Agisce stabilizzando le membrane delle cellule nervose e riducendo la trasmissione degli impulsi dolorosi. Il dosaggio deve essere aumentato gradualmente fino al controllo del dolore o alla comparsa di effetti collaterali.

Altri antiepilettici efficaci includono gabapentin, pregabalin, fenitoina e lamotrigina. Il baclofen, un rilassante muscolare, può essere utilizzato come terapia aggiuntiva. Nei casi refrattari alla monoterapia, si possono utilizzare combinazioni di farmaci. È importante monitorare i pazienti per effetti collaterali come sonnolenza, vertigini, alterazioni cognitive e, per la carbamazepina, possibili alterazioni ematologiche.

Trattamenti topici con anestetici locali possono fornire sollievo temporaneo ma non rappresentano una soluzione a lungo termine. L’uso di oppiacei è generalmente inefficace e non raccomandato per questo tipo di dolore neuropatico. La terapia fisica e le tecniche di rilassamento possono essere utili come supporto, ma non sono efficaci come trattamento principale.

Qual è il farmaco antinfiammatorio più usato per la nevralgia del trigemino

È importante chiarire che la nevralgia del trigemino non risponde ai comuni farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come ibuprofene, diclofenac o naprossene. Questi farmaci, efficaci per dolori di tipo infiammatorio o muscolo-scheletrico, non hanno alcun effetto sul dolore neuropatico caratteristico della nevralgia trigeminale.

Il farmaco più utilizzato e efficace rimane la carbamazepina, che non è un antinfiammatorio ma un antiepilettico con proprietà stabilizzanti sulle membrane nervose. La carbamazepina è considerata il gold standard per la nevralgia del trigemino e la sua efficacia è tale che una risposta positiva al farmaco viene spesso utilizzata come criterio diagnostico di supporto.

Quando la carbamazepina non è tollerata o è inefficace, si utilizzano altri antiepilettici come gabapentin, pregabalin o lamotrigina. Alcuni medici possono prescrivere corticosteroidi per brevi periodi nelle fasi acute, ma questi non rappresentano un trattamento di mantenimento. L’approccio terapeutico deve sempre essere personalizzato in base alla risposta individuale e alla tollerabilità dei farmaci.

Diagnosi differenziale e valutazione clinica

La diagnosi di nevralgia del trigemino è prevalentemente clinica e si basa sulla storia caratteristica del dolore e sull’esame neurologico. È fondamentale distinguere la nevralgia classica da altre forme di dolore facciale come la nevralgia atipica, il dolore facciale atipico, l’arterite temporale o problemi odontoiatrici che possono presentarsi con sintomi simili.

La nevralgia atipica del trigemino presenta dolore continuo, bruciante, spesso bilaterale, che non risponde ai trigger points e ha una risposta meno prevedibile alla carbamazepina. Il dolore facciale atipico è caratterizzato da dolore continuo, profondo, spesso accompagnato da disestesie e può non seguire la distribuzione anatomica del trigemino.

Gli esami di imaging sono indicati per escludere cause secondarie, specialmente in pazienti giovani, con nevralgia atipica o bilaterale, o quando non c’è risposta al trattamento farmacologico. La risonanza magnetica ad alta risoluzione può identificare compressioni vascolari, tumori, placche di sclerosi multipla o altre lesioni strutturali che richiedono trattamenti specifici.

Trattamenti chirurgici per casi refrattari

Quando il trattamento farmacologico fallisce o causa effetti collaterali intollerabili, si possono considerare opzioni chirurgiche. La decompressione microvascolare è considerata l’intervento più efficace per la nevralgia primaria, con tassi di successo del 85-95%. L’intervento consiste nell’isolare il nervo dal vaso che lo comprime mediante l’interposizione di materiale protettivo.

Procedure percutanee meno invasive includono la rizotomia con glicerolo, la termocoagulazione a radiofrequenza e la compressione con palloncino del ganglio di Gasser. Queste tecniche hanno tassi di successo variabili (60-80%) e possono causare ipoestesia facciale come effetto collaterale. La radiochirurgia gamma knife rappresenta un’opzione non invasiva con buoni risultati a lungo termine.

La scelta del trattamento chirurgico dipende dall’età del paziente, dalle comorbidità, dal tipo di nevralgia e dalle preferenze individuali. I trattamenti percutanei sono preferiti nei pazienti anziani o con alto rischio chirurgico, mentre la decompressione microvascolare è considerata l’opzione migliore per pazienti giovani e in buone condizioni generali.

Prognosi e qualità della vita

La prognosi della nevralgia del trigemino è variabile e dipende dalla causa sottostante e dalla risposta al trattamento. Nella forma primaria, molti pazienti ottengono un buon controllo del dolore con la terapia farmacologica, almeno inizialmente. Tuttavia, nel tempo può svilupparsi tolleranza ai farmaci o peggioramento dei sintomi che richiede aggiustamenti terapeutici.

La qualità della vita può essere significativamente compromessa dalla paura del dolore, che spesso porta i pazienti ad evitare attività sociali, a modificare le abitudini alimentari e a sviluppare ansia o depressione. Il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di sostegno possono essere utili per affrontare l’impatto emotivo della malattia.

È importante educare i pazienti sulla natura della condizione, sulle opzioni terapeutiche disponibili e sulla possibilità di ottenere un controllo efficace del dolore. La collaborazione multidisciplinare tra neurologo, neurochirurgo, odontoiatra e altri specialisti è spesso necessaria per ottimizzare il trattamento e migliorare l’outcome clinico.